On devait vraiment s’ennuyer cet été là…

Au mois d’août dernier, le réseau X (ex-Twitter) s’est enflammé pour un dilemme posé en ces termes :

🟦 Si la majorité des participants appuient sur le bouton A, tout le monde continuera à vivre.

🟥 Si au moins la moitié des participants appuient sur le bouton B, alors un dispositif tuera tous ceux qui ont appuyé sur le bouton A. Seuls ceux qui ont appuyé sur le bouton B continueront de vivre.

Appuyer sur un bouton est obligatoire.

Les commentateurs se sont instantanément répartis en deux camps fermement convaincus de la justesse de leur réponse. Par exemple, chez les B :

Les gens qui sont bon en statistiques votent B car taux de survie de 100%, peu importe le résultat. Les gens appuyant sur A sont mauvais en maths et leur stupidité les tuera. On appelle cela la sélection naturelle.

Louis Callipyge

Et chez les A :

Voter A = risquer de mourir.

Voter B = risquer de vivre dans une société qui a choisi d’éliminer tous ceux qui sont prêts à mettre leur vie en jeu pour le groupe.

Je vote A.

Aurélien Marq

Un autre commentateur, qui penchait peut-être pour B, envisageait une variation encore plus perverse :

Quel bouton conseilles-tu à tes enfants de choisir ?

Evidence Based Bonne Humeur

Cette variante incitait en effet des gens qui penchaient pour A à préférer B :

Si nous devions tous voter pour nos enfants et non pour nous-mêmes, je voterais B : la société de ceux qui risquent la vie de leurs enfants pour peut-être sauver des inconnus ne m’intéresse pas.

Aurélien Marq

Notons cependant que l’argument d’Aurélien pour voter B n’est pas le calcul de son intérêt individuel mais bien la sauvegarde d’autres individus : ses enfants. C’est cohérent avec son argumentation en faveur de A dans la version originale du dilemme. Je me demande si les B maintiendraient leur choix avec cette autre variante :

Vos enfants font partie des participants et vous ne pouvez pas leur dire quoi voter.

J’imagine deux réponses possibles :

Je prends le risque de voter A pour augmenter les chances de sauver mes enfants (et peut-être d’autres enfants) si jamais ils votent A.

Ou bien :

Je vote B en espérant que mes enfants fassent de même, et pour ne pas risquer qu’ils se retrouvent orphelins. Dans le pire des cas, je ferai d’autres enfants.

Pas simple, n’est-ce pas ? Mais revenons à la version « entre adultes » : certains ont appuyé leur choix sur une estimation intuitive du nombre de votes pour A et B. Évidemment, les A s’attendent à ce que la majorité vote A et les B l’inverse.

Dans la pratique, l’option A fait 20-30% des voix lorsque la vie n’est pas en jeu. Moins de 5% des gens voteraient A dans des conditions mortelles. Dans ces conditions, ce qui est moral est de convaincre les gens qui votent A de leur propre folie, pour les sauver.

Peter Columns

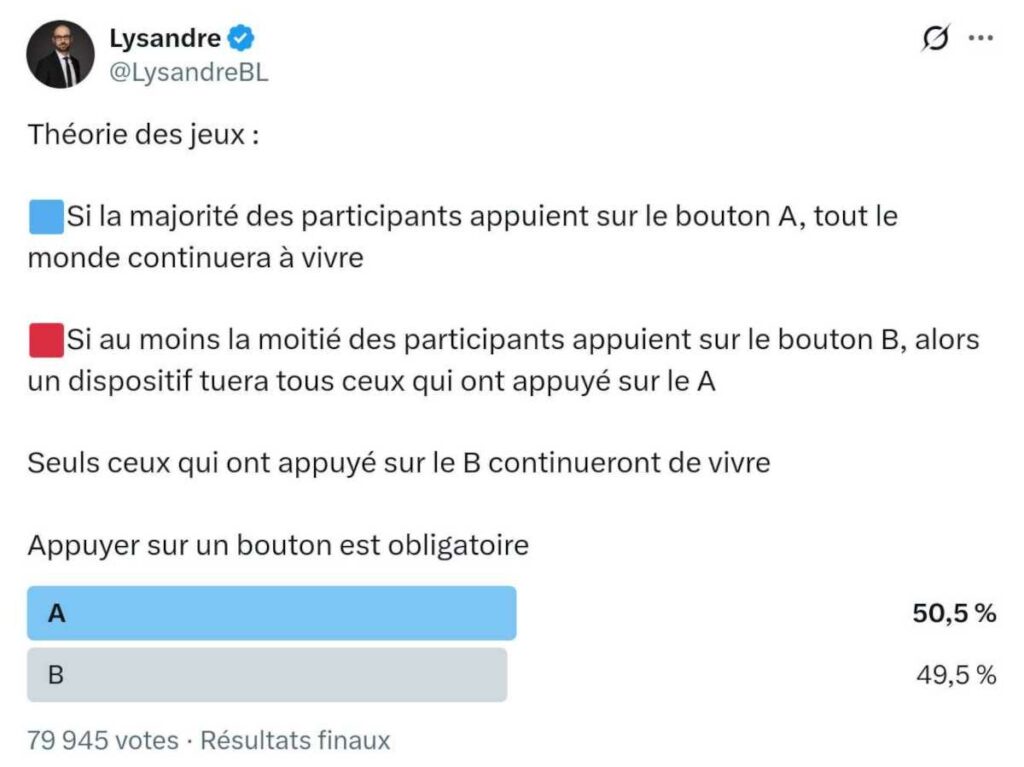

Dans la pratique… les réponses ont plutôt été à 50-50, en tout cas ici :

C’est un résultat surprenant, car Lysandre penche clairement pour B et ses abonnés partagent vraisemblablement bon nombre de ses opinions. La lecture des commentaires suggère que les gens qui se définissent comme libéraux votent B tandis que les tempéraments conservateurs votent A. Personne ne conteste que le risque est nul de voter B, puisque que c’est l’énoncé du dilemme (qui, en conséquence, n’est pas vraiment un dilemme en ce qui concerne l’intérêt immédiat de l’individu). Malgré cela, les partisans du B ont parfois offert une argumentation un peu plus… collective :

Si tout le monde vote B, tout le monde vit.

Si tout le monde vote A, tout le monde vit.

Soyez logique.

Lysandre

Sauf qu’il est extrêmement improbable que tout le monde vote pareil. Pour éviter des morts, les A espèrent seulement une majorité, tandis que les B visent l’unanimité. De fait, les A ont bien obtenu la majorité (de justesse) dans le scrutin proposé par Lysandre, en dépit d’un « corps électoral » sans doute plus fortement enclin à voter B que ne le serait un échantillon aléatoire de la population. L’argument de la minimisation du risque individuel, simple, clair et incontestable, semble buter sur un obstacle empirique : les gens sont souvent préoccupés d’autres choses que leur seul intérêt individuel. Les A n’ont pas manqué de le souligner vigoureusement.

Il faut être positivement demeuré pour croire que :

— 100% des gens auront la même réponse à un dilemme moral.

— Un groupe peut survivre à la perte d’un quart à la moitié de ses membres.

— Le choix altruiste/holiste/systémique n’est pas corrélé à l’intelligence, la bonté, l’équilibre moral et l’utilité sociale, ce qui aggrave le point précédent.

Il faut être positivement une fouine ou un psychopathe pour :

— Voter B en ayant chacun de ces points en tête.

La preuve de ce que j’avance étant l’agitation des votants B depuis deux jours pour justifier leur choix dans un dilemme fictif de réseau social.

Ogre

Autre différence entre les deux camps : les B raisonnent assez strictement dans le cadre du dilemme posé, tandis que les A invoquent fréquemment ce qui se passe hors du cadre du jeu.

Étonnant le nombre de B qui affirment ne faire confiance à personne mais qui avalent sans broncher les promesses d’un inconnu possédant le pouvoir de vie ou de mort, assez sociopathe pour organiser un tel choix.

Les incuries d’Augias

Le vif débat entre les partisans du A et du B a attiré l’attention de Monsieur Phi, youtubeur philosophique, qui a soumis à ses abonnés un questionnaire assez complexe afin d’étudier leurs choix plus en profondeur. En plus de l’énoncé original, il a proposé un second dilemme aux répondants :

🟦 Si un participant appuie sur le bouton A, alors un dispositif tuera ce participant sauf si la majorité des participants ont aussi appuyé sur le bouton A : dans ce cas, il ne lui arrivera rien.

🟥 Si un participant appuie sur le bouton B, il ne lui arrive rien.

Appuyer sur un bouton est obligatoire : si vous ne le faites pas, tout le monde meurt.

C’est strictement le même dilemme, mais formulé différemment. Cependant les résultats ont été très différents selon que les répondants étaient confrontés à l’une ou l’autre formulation. Si la majorité des participants a répondu A quand le dilemme était dans sa forme originale, ils ont cependant opté majoritairement pour B devant la formulation modifiée. S’il était besoin d’une preuve que la rhétorique, c’est très important en politique, celle-ci me semble parfaite ! La différence entre les deux formulations est que la première met en évidence le lien entre les choix individuels et ses conséquences collectives, tandis que dans la reformulation de Monsieur Phi, ce lien est rendu le plus discret possible. En particulier, il a évité de souligner que le vote B avait potentiellement des conséquences pour les A. Bien que les deux formulations décrivent strictement les mêmes possibilités, il faut un effort de réflexion supplémentaire pour se figurer ce que la reformulation implique à l’échelle de la collectivité des participants… même quand on comprend qu’il s’agit bien du même jeu mortel.

Monsieur Phi a également proposé une version douce, où personne ne risque de mourir :

🟦 Si la majorité des participants placent leur billet dans la boîte A, rien ne se passe et chacun pourra récupérer son billet de 100€ et repartir avec.

🟥 Si au moins la moitié des participants placent leur billet dans la boîte B, alors les billets placés dans les boîtes A de tous les participants seront brûlés. Seuls les billets placés dans les boîtes B pourront être récupérés.

Surprise : dans ce cas, les A ont été moins nombreux que dans la version originale ! Ce résultat contre-intuitif suggère que minimiser le risque individuel est plus acceptable quand « il n’y a pas mort d’homme » que lorsque les conséquences peuvent être graves.

De mon côté j’avais proposé pour plaisanter ce qui me semblait un non-dilemme :

🟦 Si la majorité des participants appuient sur le bouton A, tout le monde continuera à vivre.

🟥 Si au moins la moitié des participants appuient sur le bouton B, alors on garde le même système de retraite.

Rappel : vous n’êtes pas seul à voter.

À ma grande surprise, 20% des votes sont allés à la proposition B ! Soit j’ai eu 20% de boomers parmi les répondants, soit beaucoup de gens ont voté sans lire attentivement l’énoncé, en pensant que c’était le même que celui de Lysandre.

Le (vrai) dilemme du prisonnier

Le dilemme du prisonnier, grand classique de la théorie des jeux, se formule ainsi :

Deux prisonniers sont interrogés séparément. Il leur est proposé le marché suivant :

Si un seul des deux prisonniers dénonce l’autre, il est remis en liberté. L’autre reçoit la peine maximale.

Si chacun dénonce l’autre, tous deux reçoivent une peine modérée.

Si aucun ne dénonce l’autre, ils reçoivent une peine minimale.

Premier constat : cette fois c’est un vrai dilemme, car il y a un risque pour chacun des participants dans les deux possibilités de réponse.

Deuxième constat : si l’on cherche à minimiser le risque individuel maximal, on a interêt à dénoncer l’autre. Mais, ce faisant, on s’empêche aussi de bénéficier du meilleur résultat possible.

Troisième constat : si le jeu est répété (on vous arrête tous les deux à nouveau, on vous propose le même marché), vous avez en plus une information sur l’attitude de l’autre prisonnier la première fois. Si vous avez coopéré tous les deux, vous pouvez espérer à nouveau l’issue la plus favorable en ne le dénonçant pas. En revanche, si il vous a déjà dénoncé, vous avez une bonne raison de penser qu’il va recommencer, et donc vous le dénoncerez sans hésiter. Il sera ainsi sanctionné de sa non-coopération.

Cette différence entre le jeu répété et le jeu unique est précisément ce qui séparait les A et les B dans le pseudo-dilemme de l’été. Les B s’en tenaient strictement à l’énoncé proposé, tandis que les A évoquaient ce qui se passerait après le jeu : des cadavres d’un côté, des traumatisés de l’autre (sauf les 1% de psychopathes authentiques) et une perte démographique lourde pour la collectivité des participants. Empiriquement, nous avons vu que la plupart des gens préfèrent la coopération s’ils comprennent bien l’enjeu à l’échelle collective, et plus encore si cet enjeu est grave. Les A ne sont pas illogiques comme leur ont souvent dit les B, mais leur préférence est gouvernée par une logique de long terme (plutôt qu’immédiate) dont ils peuvent ne même pas avoir conscience.

Dans le dilemme du prisonnier, si les prisonniers appartiennent à la mafia il est peu probable qu’ils trahissent l’autre prisonnier : la « culture » de leur groupe est une puissante incitation à coopérer, quel que soit le risque individuel. Les armées développent également une culture de l’honneur et de la discipline qui interdit de désobéir et d’abandonner ses camarades en dépit d’un risque individuel maximal : la mort au combat. D’autres groupes développent une culture à l’opposé, qui valorise la préférence pour l’intérêt de l’individu et la minimisation de ses risques personnels (Lysandre est conseiller en gestion de patrimoine). Ainsi, notre penchant pour A ou B est sans doute moins un choix personnel raisonné que le résultat de déterminants sociologiques et psychologiques. La répartition normale entre les attitudes coopératives ou égoïstes doit sans doute varier d’une société humaine à l’autre, selon la nature de leur économie et leur situation géopolitique, et peut changer selon les périodes d’abondances ou de pénurie, de sécurité ou de menace. Les deux inclinations ont leurs bénéfices et leurs inconvénients, et peuvent coexister dans un même individu en fonction des situations rencontrées. Les théoriciens épris d’une idéologie coopérativiste ou individualiste peuvent insister que leur préférence est la meilleure en toute circonstance, mais la plupart des gens sont plus flexibles dans la pratique. Et comme on n’est pas près de se passer de militaires ni de conseillers en patrimoine, les uns ayant besoin des autres, le débat entre les A et les B ne trouvera jamais de conclusion.