Je le déteste ! Je le déteste ! Je le déteste ! Il doit bien se moquer de moi, le salaud. J’ai tout essayé : les petites robes échancrées en soie, le parfum de Vénétie, les épices du Levant dans son potage et son rôti… Rien à faire, il préfère chevaucher cette grosse blondasse d’Ælfgifu pendant que je gèle, seule dans mon lit. Ah ! Je pensais bien avoir trouvé comment le rendre jaloux cette fois. Il était en grande conversation avec l’intendant, quant au produit insuffisant de l’impôt. L’intendant le conseillait :

— Sire Comte, vos gens ne peuvent donner plus qu’ils n’ont. Quand bien même donneraient-ils tout ce qu’ils ont, comment passeraient-ils l’hiver ? Nous ne saurions sagement prélever davantage que le restant de leur labeur, après qu’ils ont ensemencé leurs champs, nourrit leurs enfants, leurs bêtes et eux-mêmes. Voyez, mon seigneur, que trop d’impôt tue l’impôt.

Évidemment, mon époux n’en avait cure (il s’appelle Léofric, pas Jésus). C’est à ce moment que j’intervins :

— Sire, mon cœur de chrétienne saigne à la pensée des peines que nous causons à nos pauvres sujets. Songez au profond chagrin que l’impôt nous causerait si, comme aux roturiers, le Roy exigeait de la noblesse qu’elle lui versa son écot ?

— Que me chantes-tu là, radasse chétive ? Il ferait beau voir que nous autres soyons assujettis à l’impôt comme le vulgaire. Ils produisent, nous consommons. C’est l’ordre naturel des choses qui leur convient assez bien, sans quoi ils abandonneraient sur le champ leur travail et nous laisseraient le ventre creux.

— Mais n’est-il pas injuste que nous vivions dans l’opulence et l’oisiveté, par la sueur et la peine des humbles ?

— Oh… L’opulence est toute relative au XIe siècle. On n’a point encore inventé le chauffage central, ni la bouilloire électrique, et le thé est encore inconnu au Royaume d’Angleterre. Heureusement qu’on sait déjà faire la bière ! Quant à l’oisiveté, parlez pour vous, brunâtre écervelée. Pendant que vous restez au château, devant la cheminée, à bavasser avec vos servantes et à broder des licornes, nous devons aller guerroyer des mois sous le crachin, camper dans la gadoue, bouffer sur le pouce, crouler de fatigue, et risquer d’être tailladé, poinçonné ou étranglé à chaque escarmouche. Seigneur Dieu, j’en ai plein le cul ! À la seule idée de remonter sur un cheval, le fondement me cuit.

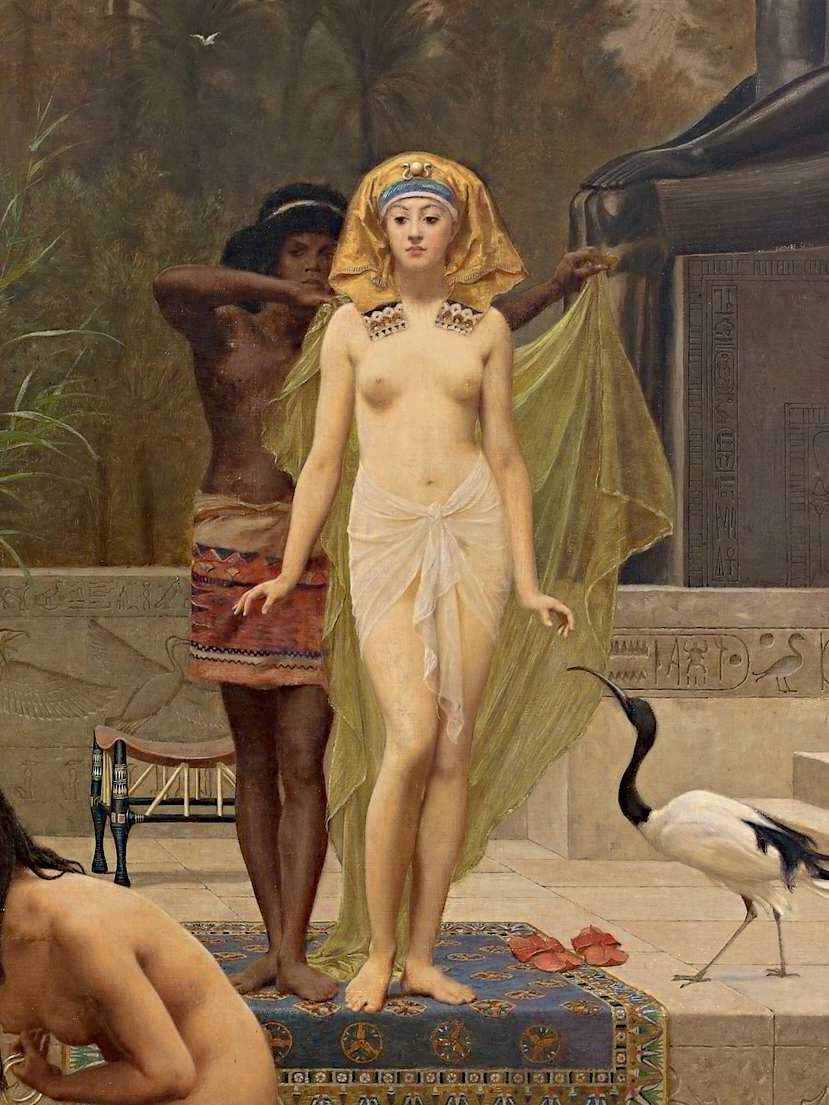

— Je vous supplie à genoux d’épargner à nos gens le garrot fiscal ! J’irai me dénuder devant toute la ville pour obtenir votre merci.

— Je ne vous demande rien de tel.

— Moi, Dame Godiva, j’irai à cheval exhiber mon enveloppe charnelle vertueuse et délaissée par les rues de Coventry, afin que mon époux, ému, prenne en pitié les habitants taxables de son comté !

— Mais je m’en fous ! Allez-vous cailler le cul dehors tant qu’il vous plaît !

— Vous ne m’en croyez pas capable.

— Là, oui, je ne vous en crois pas capable.

— Cap’ !

— Pas cap’.

— On parie ?

— Pfff… Contre quoi ? Votre départ au couvent ?

— Une nuit de folie dans mon lit. Je serai brûlante d’amour et toute à vous !

— Comme si l’on pouvait m’offrir la chemise que je porte déjà…

— Topez dans ma main ! Vous vous dégonflez ?

— Ah ! Le démon du jeu me perdra ! Plus il est sot, moins je puis résister à un pari. Topez là.

Je le tenais. Nul homme ne voit son épouse désirée par autrui sans en éprouver quelque jalousie. Moi, Godiva, nue sous les regards lascif de tous les hommes de Coventry : voilà qui piquerait sa virilité comme un éperon ! Le soir même je recevrais les rudes hommages de sa flamme ranimée. Enfin… C’est ce que je croyais en sortant du château. Et là… Personne. Pas un serf, pas un marchand, pas un pèlerin dans les rues. Désertes. Même pas un ivrogne pour me reluquer. Tous les volets clos, personne n’osant jeter un regard à mes appâts. Vils pleutres ! Verges amollies ! Loqueteux impotents ! C’était bien la peine que je passe la matinée à me faire brosser les cheveux et épiler le lapin. Atchaaa ! Voilà que j’ai pris froid. Je n’ai plus qu’à rentrer et grelotter dans mon lit. Je les déteste ! Je les déteste ! Je les déteste !