La plupart des gens répondent spontanément « Non ! » à cette question. Mieux : n’importe quel électeur avec un peu d’expérience et de mémoire est capable de nommer au moins un politicien de son bord politique et d’expliquer en quoi ce dernier a trahi les valeurs de son électorat. La réponse étant déjà connue, la question semble donc sans intérêt. Mais on peut lui rendre de l’attrait en la reformulant ainsi : « En quoi les élus s’écartent-ils des électeurs et réciproquement ? »

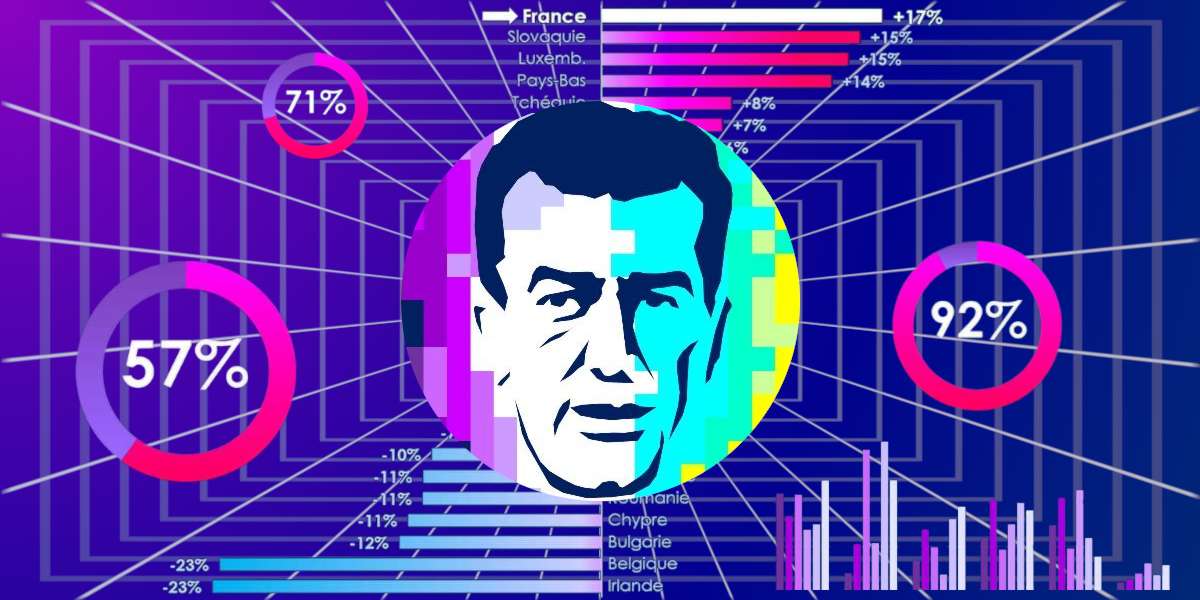

Une étude britannique de 2020 fournit un début de réponse — du moins pour le Royaume-Uni. Dans ce papier intitulé « Valeurs, attention à la marche » (Mind the values gap), les chercheurs ont d’abord pris les réponses données par les électeurs à un jeu de questions clivantes sur la politique économique et sociale (c’est à dire, concernant ce qui constitue la société — ce que l’on qualifie parfois de « sociétal » en France, pour le distinguer du « système social » de redistribution… qui relève, lui, de la politique économique). Puis, ils les ont comparées aux mêmes questions posées à des politiciens et des militants encartés des deux principaux partis britanniques : les travaillistes (Labour Party, à gauche) et les conservateurs (Conservative Party, à droite). Voici ce qu’ils ont trouvé, d’abord pour les questions sociales :

Les électeurs de gauche sont nettement à droite de leurs élus et des militants de gauche — bien plus conservateurs de mœurs ! Sur la transmission des valeurs collectives, le maintien de limites morales, la fermeté de la justice et l’autorité dans l’éducation, le britannique qui vote Labour ne pense pas très différemment de son voisin qui vote Conservative. Seul le sujet de la peine de mort laisse voir un écart important entre eux… mais moindre qu’entre l’électeur de droite et ses propres élus ! Sur presque toutes les questions de société, les élus de droite sont à gauche de leurs militants et de leurs électeurs. Parfois ils sont même à gauche des électeurs de gauche ! Voyons maintenant les questions économiques :

Cette fois, ce sont les électeurs de droite qui sont nettement à gauche des militants et des élus de droite. Et, de façon aussi étonnante, les élus de droite sont même à droite des militants de droite, parfois de beaucoup. Il y a cependant une question où les électeurs des deux bords se montrent modérés : la redistribution des revenus. Si le citoyen britannique de toute opinion se méfie des patrons, des juges et des grandes entreprises, et se sent floué d’une « juste part de la richesse nationale », il n’est pas très chaud pour que l’État mène des politiques redistributives radicales (ni dans le sens d’en faire trop, ni dans le sens de ne pas en faire assez). Les travaillistes comme les conservateurs sont beaucoup plus circonspects sur ce sujet que leurs élus et les militants de leur bord. Avec ces données, on peut à présent construire une carte abstraite des opinions politiques et voir où se situe chacune des catégories étudiées :

Et voilà le résultat : les élus, les candidats, leurs conseillers et les militants ne sont pas là où se situent les électeurs de leur propre bord politique, et encore moins l’électeur moyen. C’est pas de chance, n’est-ce pas ? L’électeur de base — le Peuple — veut une société plutôt conservatrice de mœurs et économiquement charitable, mais avec modération. La gauche lui offre bien trop de libéralisme moral et de libéralités à la charge du contribuable ; la droite lui propose un conservatisme de façade et une âpreté économique confinant à la psychopathie.

J’ai une hypothèse pour expliquer ce phénomène surprenant : si les politiciens offraient aux électeurs exactement ce qu’ils veulent, il n’y aurait plus de jeu politique. Pour exister en tant que candidat sur le marché électoral, il faut se distinguer de la concurrence. L’offre politique est variée pour la même raison que l’offre commerciale des produits les plus banalement utilitaires est variée : répondre simplement aux attentes communes, ce n’est pas très vendeur, c’est même franchement ennuyeux. On obtient davantage de parts de marché et de profit, au moins temporairement, en proposant un emballage criard, des fonctions inutiles, des accessoires spécifiques, des consommables coûteux et incompatibles avec l’offre de la concurrence, et bien sûr des slogans idiots. Tout plutôt que susciter l’indifférence. Conséquence notable : les efforts conjugués des politiciens et des militants de gauche et de droite tirent la société exactement à l’opposé de ce que les « gens ordinaires » souhaitent.

Le cercle des libéraux sur le graphique est une conjecture de ma part. Il existe bien un parti libéral-démocrate au Royaume-Uni, plutôt modéré, mais jusqu’à présent il pèse très peu dans la vie politique britannique et ne figurait pas dans l’étude. En revanche, les « libéraux-libertariens » qui militent sur les réseaux me semble tout à fait occuper cette zone : ce sont à la fois des défenseurs radicaux de la liberté individuelle et d’une intervention minimale de l’État dans la vie économique. En ce sens, ils constituent un authentique troisième pôle dans l’offre politique, incompatible avec l’interventionnisme redistributif de la gauche, et tout autant avec le conservatisme résiduel de la droite. Toutefois, hors des discussions en ligne, ils sont aussi insignifiants dans le jeu politique des nations d’Europe continentale que dans celui du Royaume-Uni. (Je laisse de côté le débat épineux sur la nature idéologique de l’Union européenne.) On comprend à présent pourquoi : leurs opinions sont à l’opposé de ce que souhaitent la plupart des gens, tandis que la gauche et la droite ne sont que partiellement décalés de l’électorat. On peut vendre un produit non désiré par les consommateurs en faisant un lot avec un produit désirable, mais faire un lot de produits sans attraits n’engendre pas beaucoup d’adhésion à une marque.

Conclusion

Cette étude confirme le sentiment répandu que les politiciens « trahissent » les valeurs de leurs électeurs. Elle suggère aussi une hypothèse déplaisante : l’inadéquation de l’offre politique aux attentes populaires n’est peut-être pas un accident, mais bien un effet propre à la démocratie représentative. Pire : cet effet, à long terme, est strictement anti-démocratique, en tirant la vie de la cité dans une direction opposée aux valeurs de ses citoyens.

Ces constats peuvent-ils être extrapolés à la France ? J’aimerais avoir une étude similaire pour le montrer. Tout ce que je peux dire à ce stade, c’est que ni les discours radicaux (quoique confus) des diverses tendances politiques, ni les sondages de l’opinion des Français sur des questions similaires ne semblent s’y opposer.