J’ai poussé pour la première fois la porte d’un psy à l’âge de 18 ans. C’était un psychiatre, donc un médecin, ce qui me semblait plus sérieux que psychologue, psychanalyste ou psychothérapeute. Je lui ai rendu visite trois quarts d’heure par semaine pendant deux ans. C’était un bon psy : il ne parlait pas, il m’écoutait. Il m’interrompait seulement quand je tournais en rond. « Mmm… Pourquoi dites-vous que vous ne pouvez pas faire cette chose que vous désirez faire ? » Bah, heu… Bonne question. Très bonne question. Pourquoi je ne peux pas ? Je pourrais trouver la somme nécessaire, quelqu’un pour m’emmener, fixer une date… À part ma trouille, chaque étape vers l’expérience désirée n’est qu’un petit problème attendant une solution concrète. C’est la chose la plus importante que j’ai apprise durant ces deux ans : améliorer ma vie ne dépend que de moi. La laisser pourrir aussi. Un bon psy se tait pour que l’on finisse par s’entendre soi-même parler. Pour qu’on se découvre tel qu’on est : un type paumé dans le labyrinthe de ses propres jérémiades. Avoir honte de ses plaintes, répugner à sa propre passivité, ce n’est pas encore atteindre la sortie mais c’est déjà en apercevoir la direction. À ce stade, faites un ultime chèque au thérapeute, remerciez-le, levez-vous et partez.

Dans leur principe, les psychothérapies sont une arnaque. En vous adressant à un « thérapeute du psychisme », vous acceptez d’emblée l’idée que vous êtes malade. Puisque vous venez vous faire soigner, c’est que vous avez un truc qui ne va pas en vous. Quand le truc sera extirpé, désinfecté, cicatrisé, vous serez normal et vous irez bien, comme tout le monde. C’est la promesse implicite du mot « thérapie ». Et voici son corollaire : votre entourage est normal, votre travail est normal, la société toute entière est normale. C’est vous qui n’allez pas — vous l’avez pleinement admis en réclamant d’être soigné. Vous allez devoir travailler sur vous-même pour guérir, et réparer les relations douloureuses en dialoguant avec les personnes concernées (qui elles vont bien puisque c’est vous qui n’allez pas). J’ai passé trente ans à tenter d’obtenir de mon géniteur une relation pacifiée et quelque peu filiale, par le dialogue. À espérer un minimum de respect envers l’homme adulte que j’étais devenu malgré lui, ou à défaut envers la notion de famille. En pure perte. J’ai passé vingt ans à essayer timidement de m’établir dans une économie en cours de flétrissement, dominée par l’accumulation de patrimoine et les rentes (de situation puis de retraite) de la génération précédente. C’est en partant monter ma propre activité, c’est à dire en cessant de dialoguer avec une hiérarchie salariale dominée par les boomers et les « fils et filles de » que je m’en suis sorti. Et c’est aussi en cessant de participer au fallacieux « débat politique » que je me suis déchargé des croyances stériles qui entretiennent l’apathie de mes contemporains.

Il y a certainement des gens qui ont besoin de soins psychiatriques, sous forme de pilules ou autres. Cependant je suis convaincu que la plupart des gens qui suivent une psychothérapie ne sont pas malades mais tout simplement malheureux. Ils n’ont pas un problème en eux mais autour d’eux : des relations personnelles dégueulasses, un boulot chiant dans une boite à la con sous un chef imbécile, l’absurdité d’une vie de consommation et d’endettement sans convivialité, sans amour et sans espoir. Le langage sirupeux de la psychothérapie est partout : dans les écoles, dans les entreprises, dans l’administration, dans les médias, dans les discours politiques. « C’est vous qui n’êtes pas bien, mais nous pouvons vous soigner. Faites-nous confiance. Ce sera long, surtout si vous ne faites pas assez d’efforts. N’essayez surtout pas le conflit, c’est mal ! C’est dangereux. C’est archaïque. Vous n’oseriez pas. Encore moins fuir. Vous n’allez pas fuir, n’est-ce pas ? Vous êtes trop faible. Il n’y a nulle part ou fuir. Ce serait s’éloigner du Progrès. Vous seriez misérable, c’est évident. Prenez des cachets, ça vous aidera (mais pas de la drogue, ce n’est pas pareil). Il faut toujours, toujours di-a-lo-guer. Bien sagement. » Le temps passé en psychothérapie est du temps perdu. On cherche vainement en soi la cause de son mal-être au lieu d’agir sur les éléments concrets de son existence. On culpabilise. On scelle sa situation et on attend… On ne sait quoi. Une surprise, un accident qui viendrait nous sortir de l’immobilité. Au fond, on attend la mort.

Foutez le camp. C’est la seule solution. C’est la vraie thérapie. N’allez plus aux dîners de famille quand ceux qui vous maltraitent s’y trouve aussi. Tant pis pour les autres, puisqu’ils ont choisi de fermer leur gueule, qu’ils continuent la triste comédie sans vous. Changez de métier, de région, de pays s’il le faut. Changez de loisirs, de coiffure, de fringues, de bouffe, de langue. Quittez votre copine. Je le dis sérieusement. Si elle vous enferme dans son cadre, vous ne serez qu’une fraction de vous-même et elle vous méprisera de plus en plus. Vous sombrerez doucement. Rassuré, infantilisé, la bite au chaud (occasionnellement), mais pitoyable.

Je ne suis ni le premier ni le seul à faire l’éloge de la fuite. Le neurobiologiste et médecin Henri Laborit y consacra un essai :

Il y a plusieurs façons de fuir. Certains utilisent les drogues dires « psychotogènes ». D’autres la psychose. D’autres le suicide. D’autres la navigation en solitaire. Il y a peut-être une autre façon encore : fuir dans un monde qui n’est pas de ce monde, le monde de l’imaginaire. Dans ce monde on risque peu d’être poursuivi. On peut s’y tailler un vaste territoire gratifiant, que certains diront narcissique. Peu importe, car dans le monde où règne le principe de réalité, la soumission et la révolte, la dominance et le conservatisme auront perdu pour le fuyard leur caractère anxiogène et ne seront plus considérés que comme un jeu auquel on peut, sans crainte, participer de façon à se faire accepter par les autres comme « normal ». Dans ce monde de la réalité, il est possible de jouer jusqu’au bord de la rupture avec le groupe dominant, et de fuir en établissant des relations avec d’autres groupes si nécessaire, et en gardant intacte sa gratification imaginaire, la seule qui soit essentielle et hors d’atteinte des groupes sociaux.

Ce comportement de fuite sera le seul à permettre de demeurer normal par rapport à soi-même, aussi longtemps que le majorité des hommes qui se considèrent comme normaux tenteront sans succès de le devenir en cherchant à établir leur dominance, individuelle, de groupe, de classe, de nation, de bloc de nations, etc. L’expérimentation montre en effet que la mise en alerte de l’hypophyse et de la corticosurrénale, qui aboutit si elle dure à la pathologie viscérale des maladies dites « psychosomatiques », est le fait des dominés, ou de ceux qui cherchent sans succès à établir leur dominance, ou encore des dominants dont la dominance est contestée et qui tentent de la maintenir. Tous ceux-là seraient alors des anormaux, car il semble peu normal de souffrir d’un ulcère de l’estomac, d’une impuissance sexuelle, d’une hypertension artérielle ou d’un de ces syndromes dépressifs si fréquents aujourd’hui. Or, comme la dominance stable et incontestée est rare, heureusement, vous voyez que pour demeurer normal il ne vous reste plus qu’à fuir loin des compétitions hiérarchiques.

Henri Laborit, Éloge de la fuite, 1976, Folio Essais, pp. 16-17

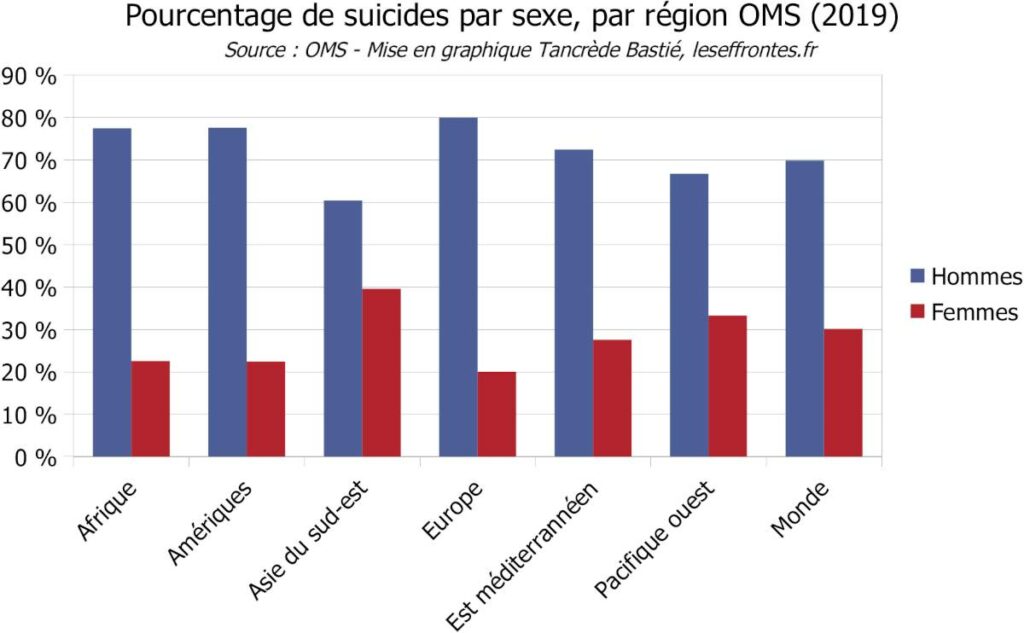

Les hommes et le suicide

Les hommes se suicident trois fois plus que les femmes. Pourtant les femmes font plus de tentatives que les hommes. Et elles vont volontiers chez le psychothérapeute, l’art-thérapeute, l’aromathérapeute, l’hypnothérapeute, le lithothérapeute, la voyante et le rebouteux. En conséquence, dès que la prévalence du suicide masculin fait surface dans la conversation, l’explication est toute trouvée : « C’est parce que les hommes n’osent pas parler de leurs problèmes. Ils ont été conditionnés depuis le plus jeune âge à ne pas partager leurs émotions comme les filles. Alors ils ne vont pas chez le psy, et voilà : ils se suicident. C’est trop bête ! » Cette ineptie est typique de notre époque : il est tenu pour certain que les sexes ne sont différents que sur un plan vaguement génital (et encore…), donc toute différence doit s’expliquer par une discrimination ou un conditionnement. En réalité, les hommes se suicident plus que les femmes sur tous les continents (seule la Chine fait exception… pas assez de psychothérapeutes ?).

Est-ce vraiment surprenant ? Dans la vie, les hommes doivent résoudre leurs problèmes par eux-mêmes tandis que les femmes comptent sur leur inclusion dans un réseau de relations pour que leurs problèmes soient résolus. Cette attitude se retrouve au bord de la mort : un homme qui ne voit plus d’issue acceptable à sa situation trouve dans le suicide une ultime solution ; une femme cherche du soulagement dans la conversation avec quelqu’un : autrefois le prêtre ou le guérisseur, aujourd’hui le psy, l’hypnotiseur ou le coach en bien-être.

Si vous voulez venir en aide à un homme dépressif, ne le gonflez pas avec « l’expression trop refoulée de ses émotions » ou « la nécessité de faire un travail holistique sur soi pour reconnecter son moi profond ». Un homme est heureux quand il a des aspirations vers lesquelles tourner sa force de travail, sa créativité, son audace. Autrefois c’était le bien-être de son épouse et de ses enfants, l’entreprise ou l’institution dans laquelle il faisait carrière et sa patrie. Aujourd’hui c’est… au choix de chacun. Là est la difficulté : on ressent moins la grandeur d’un but que l’on a choisi seul, parmi tant d’autres possibles, dans l’indifférence générale de la société. L’homme malheureux a besoin de retrouver l’enthousiasme pour quelque chose qui ne soit pas de la pure consommation. Son inutilité lui pèse. Sans un but à poursuivre, il est seul dans la foule bourdonnante. Qu’il trouve une raison d’avancer et cette résolution l’accompagnera fidèlement à chaque instant, même à travers le désert.

Je ne sous-estime pas la difficulté de sortir de la dépression. J’ai touché le fond plusieurs fois dans ma vie, je sais qu’au plus profond du trou on ne voit pas le ciel. Mais il n’y pas d’autres façons d’en sortir qu’en remontant pouce par pouce, péniblement, désespérément, jusqu’à retrouver la lumière. Il faut se souvenir qu’elle existe. Il faut se souvenir de ce que l’on a aimé dans le temps inaltéré de l’enfance. Avoir quatorze ans à nouveau. Ressusciter la curiosité et la joie, qui furent si belles et si bonnes avant d’être ensevelies sous les âneries de l’âge adulte. Peu de choses sont vraiment graves dans la vie. Même pas la mort — puisqu’elle arrive à tout le monde. Tout ce que l’on a raté, et bien… c’est fait : on ne peut plus avoir peur de le rater. Il reste toutes les choses que l’on pourrait essayer, et peu importe qu’elles réussissent. Une fois exorcisée la peur, l’homme qui s’est mis en marche vers une vie nouvelle ne rencontrera qu’une seule sorte d’ennemis : ses proches. Tous ceux qui lui conseillent d’aller plutôt voir un psy, de ne surtout rien tenter qui viendrait leur faire sentir la tristesse de leur normalité rabougrie. Ses bientôt ex-collègues qui s’inquiètent de le voir prendre des risques (et surtout de le voir réussir à s’échapper de la cage dont ils n’osent sortir). Ses parents qui lui avaient tracé un avenir raisonnable et morose. Ses ex-copines qui se demandent soudain si elles ne l’ont pas sous-estimé. Tous ces gens normaux, enlisés dans une salubrité factice, bien adaptés à leur époque morbide, asservis, abrutis, amollis… Qu’ils aillent se faire soigner !

Note : Louis Marie a écrit une réponse à ce billet.

Texte magnifique, tout à fait parlant. Il est très clair que notre époque souffre mortellement de conformisme. Ce qui me frappe le plus c’est que, systématiquement, une réaction (saine) a des provocations est plus lourdement sanctionnée que le fauteur de trouble initial. Le coupable, c’est toujours celui « qui le prend mal », qui « perd ses nerfs », jamais celui qui « cherche », qui cause et qui provoque. On n’est même plus capables de dissocier les causes des conséquences. Terrifiant et asphyxiant.