J’ai déjà traité de la différence de temps de travail entre hommes et femmes et du travail domestique, mais je ne peux m’empêcher d’y revenir tant l’absurdité du discours contemporain sur ces sujets me fascine. Comment le temps que l’on consacre a sa propre maison et ses propres enfants peut-il être assimilé à un emploi attendant une rémunération ? Qui donc serait l’employeur ou le client désormais prié de payer cette rémunération ? Et en échange de quoi ?

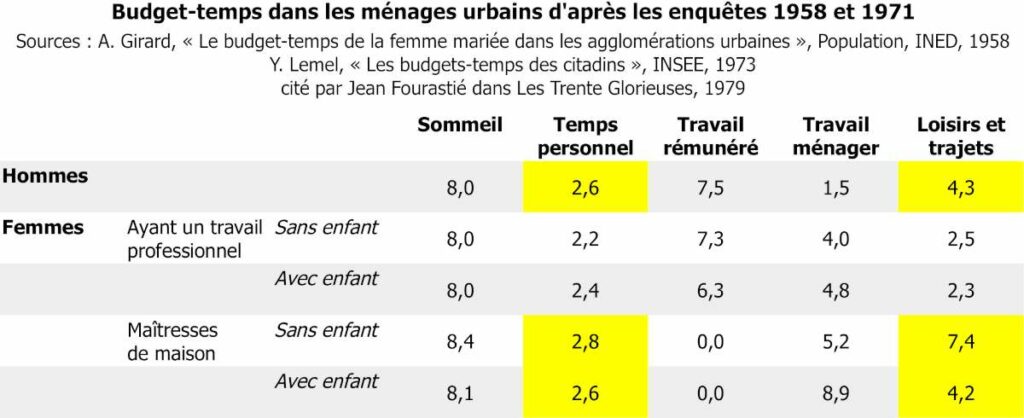

Dans le formidable livre Les Trente Glorieuses, de Jean Fourastié, je me suis arrêté sur ce tableau :

Il en ressort que dans le couple très traditionnel des années 1950, et encore dans celui des années 1970, le type d’individu qui a le plus de temps pour soi est… la femme au foyer. Pas l’homme. Pas la femme émancipée par le travail. La grande gagnante est la « maîtresse de maison » (comme on disait autrefois) quand elle n’a pas d’enfant, et à égalité avec l’homme quand elle en a. « Maîtresse de maison », cela sonne mieux que « femme au foyer » et dit quelque chose de l’équilibre des pouvoirs entre homme et femme dans la société traditionnelle. L’homme est certes le chef de la famille et son moteur économique, mais son épouse est la maîtresse de la maison et il a intérêt à mettre les patins en rentrant s’il ne veut pas se faire appeler Arthur (comme on disait aussi).

Jean, qui est déjà un homme d’un autre temps quand il écrit ce livre (il a 72 ans en 1979), n’était embarrassé d’aucune des œillères idéologiques de la Révolution sexuelle. Il faisait spontanément le même constat : sous l’angle du temps libre, maîtresse de maison, c’est la situation idéale ! La possibilité d’un maître de maison ou d’un homme au foyer n’était même pas pensable, pouvoir échapper au marché du travail étant un privilège féminin.

Les femmes qui ont un travail rémunéré hors du foyer, font en plus 4 à 5 heures de travail dans leur foyer ; cela change peu la durée de leur sommeil et de leur « temps personnel » (repas, toilette), mais fait tomber à très peu leurs loisirs, compte tenu du temps qui leur est nécessaire pour se rendre à leur travail rémunéré. Les femmes qui sont maîtresses de maison à temps complet ont au contraire de 4 à 7 heures de loisirs par jour ouvrable. Autrement dit encore, pour qu’une femme ait au moins autant de loisirs quotidiens que son mari, il suffit qu’elle n’ait pas d’emploi hors de son foyer.

Jean Fourastié, Les Trente Glorieuses, 1979

Jean n’était nullement insensible à la « charge mentale des femmes » (comme on ne disait pas). Bien au contraire, le remède lui paraissait évident : il suffisait qu’elles travaillent moins ou pas du tout, puisque le niveau de vie permis au couple par le revenu de leur mari le leur permettait bien mieux qu’autrefois.

Il n’en est pas moins certain que le travail professionnel à plein temps conduit la femme mariée, même sans enfant, et a fortiori avec enfants, à un surmenage dangereux, non seulement par rapport à son mari, mais encore de manière absolue. On ne sait pas très bien expliquer, dans ces conditions, la croissance des taux d’activité professionnelle des femmes mariées ; normalement, la croissance du niveau de vie aurait dû s’accompagner d’une réduction de ces taux d’activités ; or, ils se sont beaucoup élevés depuis 1946. Les enquêtes d’opinion, loin d’éclairer le problème, en montrent l’obscurité. À la question « Pourquoi travaillez-vous (ou désirez-vous travailler) hors de votre foyer ? » la réponse majoritaire est en effet : « parce que l’on ne peut pas vivre » avec un seul salaire, un seul salaire donne un niveau de vie trop faible au foyer ! L’étonnant est que cette réponse soit donnée par des femmes de cadres supérieurs comme par des femmes d’ouvriers — et qu’elle soit donnée par des femmes dont la mère et la grand-mère n’avaient qu’un niveau de vie trois ou cinq fois plus faible et pourtant se donnaient tout entières à leurs enfants et à leur foyer.

Ibid.

Depuis les années 1960 et jusqu’à récemment, les mentalités n’ont cessé de diverger du modèle du couple traditionnel, pré-Révolution sexuelle : mariés pour la vie (sauf raison sérieuse), Monsieur assurant l’essentiel de l’économie externe du foyer, Madame gérant l’économie interne, régnant sur sa maison et accomplissant cette tâche fondamentale de la vie humaine, l’élevage des jeunes enfants. À la place, une femme moderne se doit d’être une battante sur tous les fronts, parfois en couple, parfois non, avec des enfants ou pas, mais jamais dévouée à autre chose que ses désirs individuels. À la longue, ça fatigue… mais pas question de renoncer. Et voici que point à l’horizon un personnage que l’on croyait défunt : « l’épouse traditionnelle ».

Célibattantes contre tradasses

La presse, toujours sur le front pour informer le public avant tout le monde, vient de découvrir les trad-wives (en bon français : tradasses). Ce sont des « influenceuses » qui ont choisi de se filmer en robe à fleurs, en train de préparer une tarte aux pommes, plutôt qu’en bikini, en train de se faire tatouer. Les deux niches de marché sont juste des variantes également destinée à tirer des flux de revenus de la poche des couillons frustrés. C’est ce que souligneraient les journalistes si elles se préoccupaient d’avertir leurs lecteurs de l’avidité sans scrupules des jolies jeunes femmes à gros nénés. Mais non. Elles font semblant de prendre le truc au sérieux. Elles aussi sont des influenceuses et ont besoin d’audience. Le pipeau fait de l’audience, l’honnêteté beaucoup moins.

Pour dénoncer le « phénomène » des tradasses, « caricatural » et « sexiste », un article du Parisien convoque de vraies femmes au foyer, sans robe à fleurs ni tarte aux pommes. Témoignage :

« Je ne le suis pas du tout [soumise] mais c’est quand même l’image que je renvoie aux autres, j’en ai bien conscience. Pour une raison simple : je suis dépendante financièrement de mon mari », explique la trentenaire qui garde un œil sur sa fille de 6 ans, un autre sur ses jumeaux de 2 ans.

C’est à leur naissance que cette ancienne infirmière de bloc a arrêté de travailler. « Ce n’était pas un choix. Presque l’équivalent de mon salaire passait en frais de garde alors à quoi bon ! Mais je réalise bien que j’aurai une retraite ridicule, même si j’envisage un jour de reprendre la blouse. Et si mon informaticien de mari me quitte, je suis dans la panade », concède-t-elle.

Christine Mateus, « “Caricatural”, “sexiste” : le phénomène “tradwife” tancé par les femmes au foyer », Le Parisien, 2024

Et bien, il me semble que cette femme au foyer moderne est engagée dans une vie de famille tout à fait semblable à celle des maîtresses de maison des années 1950 : Monsieur produit les revenus du couple, Madame a tout le temps d’élever ses enfants, s’occuper de sa maison et en prendre pour elle. Seul point d’inquiétude : la fidélité matrimoniale de Monsieur n’est plus encouragée par les convenances sociales, ni par la législation sur le divorce — depuis que la liberté de ne jamais s’engager sérieusement est devenue une aspiration essentielle de notre société. Madame se trompe cependant, en affirmant que « ce n’était pas un choix ». Elle n’était nullement obligée d’avoir des enfants et aurait pu rester parmi les célibattantes. Élever un enfant seule, sur son propre salaire, aurait été difficile, en avoir trois aurait été infernal. Le mari aimant et bosseur est donc la solution idéale : c’est grâce à ses efforts qu’elle peut disposer de son temps pour elle-même et sa progéniture plutôt que de le vendre à un employeur. J’espère que Monsieur reçoit régulièrement des câlins tendres et empressés, il le mérite.

Mais aux yeux des journalistes, des autrices et des militantes — des battantes, sans nul doute — les mérites du foyer traditionnel demeurent invisibles. À la place de cette organisation efficace de la famille, il leur faudrait… une sorte d’employeur… qui les paieraient à s’occuper d’elles-mêmes, de leur logement, de leur éventuel enfant et de leur inéluctable chat. Mais surtout pas un mari, c’est « oppressif ».

Chauffeur, prof particulier, employée de ménage, animatrice, cuisinière… Une étude […], a calculé que si le travail des mères au foyer était rémunéré, elles devraient percevoir un salaire mensuel de 6.400 euros, soit entre 4 et 5 fois le SMIC.

Ibid.

Ayant fait le même calcul dans un billet récent, je peux dire que l’étude se trompe de beaucoup : j’arrive à 2.500€ de valeur marchande équivalente pour le travail domestique de la femme dans un couple moyen (et 1.600€ pour l’homme). J’ai également expliqué dans le billet pourquoi même ces chiffres sont largement surévalués. Ce qu’ils mettent en évidence, cependant, c’est qu’on vit bien mieux à deux, en se répartissant « inégalement » mais efficacement le travail interne et externe au foyer, plutôt qu’en cavalant du boulot à la crèche, puis de la supérette à l’appartement, puis du lit au boulot, et ainsi de suite jour après jour. La valeur marchande attribuée au travail domestique est une économie réalisée par les membres du couple qui leur permet d’atteindre ensemble un niveau de vie supérieur pour eux-mêmes et leurs enfants. Elle ne représente nullement un gain possible pour la femme résolue au célibat ; elle mesure juste l’impossibilité de surpasser la famille comme unité de base de la société.

La distance qui sépare la célibattante de la tradasse n’est pas si grande. L’une réclame d’être assistée-subventionnée-protégée comme si elle avait un mari, mais sans le bonhomme. L’autre soupçonne qu’elle pourrait bien obtenir ce confort et cette sécurité avec un mari, quand elle aura fini de plumer les gentils canards qui lui envoient de l’argent en se paluchant sur ses vidéos. Je suis convaincu que l’émergence du personnage de la tradasse, pour l’instant factice, est l’annonce d’un revirement dans l’attitude collective des femmes vis-à-vis du couple. Dans dix ans, la génération des jeunes filles actuelles arrivera au sommet de sa vie fertile en ayant vu les conditions économiques se durcir, la tata-à-chat solitaire s’aigrir, et en ayant regardé beaucoup de vidéos sympathiques remplies de robes à fleurs, de tartes aux pommes et d’intérieurs douillets et sécurisants. Elles voudront un mari. Il aura intérêt à bien assurer économiquement et à mettre les patins en rentrant, sinon il se fera appeler Arthur.